Un soir que nous fêtions le retour d’un copain, les chants allant bon train, nous nous sommes laissés aller à médire sur ce Margis, et l’un d’entre nous lui a tout répété. Il s’ensuivit plaintes au capitaine, convocation par celui-ci des pauvres téléphonistes, mais sermons pépères « Comment , Jean le fin diseur – ironie du capitaine – vous vous laissez aller à médire de vos chefs ! ».

Un soir que nous fêtions le retour d’un copain, les chants allant bon train, nous nous sommes laissés aller à médire sur ce Margis, et l’un d’entre nous lui a tout répété. Il s’ensuivit plaintes au capitaine, convocation par celui-ci des pauvres téléphonistes, mais sermons pépères « Comment , Jean le fin diseur – ironie du capitaine – vous vous laissez aller à médire de vos chefs ! ».

Je réponds : « nous avions bu, mon capitaine ». « Et bien, vous serez privés de vin, et vous aurez huit jours de prison, avec la balle sur le front sur la route ». La prison avec la balle sur le front, veut dire que pendant deux heures au pas de cadence, et au pas de gymnastique, sacs au dos, on nous fait promener sur la route. Cette punition devait durer huit jours et, commençait le lendemain.

Le lendemain, faute d’ordre, nous ne l’exécutons pas, et des tirs se répètent, nous empêchant de le faire. Entre temps, le père Saclier, (je savais qu’il ne m’en voulait pas) me désigne pour aller passer à quelques kilomètres en arrière, des cours de mitrailleur :

« Quel chouette type ! il ne veut pas que je fasse la punition ». Il m’envoie à l’arrière pour plus de vingt jours sans doute !

je dois être amené par le camion le lendemain, dans une petite ville pour le stage. Nous sommes quatre servants de différentes batteries et, aussi des conducteurs, nous nous promettons du bon temps.

Notre stage de mitrailleur n’est pas brillant comme distraction, car c’est un bled sans civils, ni commerçants. Il n’y a qu’une seule cantine dans une baraque Adrian, tenue par de vieux poilus.  Il y a des baraquements pour nous, avec des cuisines et des réfectoires, des dortoirs : c’est en un mot une véritable caserne, mais les gradés sont gentils et nous faisons la théorie de la mitrailleuse.

Il y a des baraquements pour nous, avec des cuisines et des réfectoires, des dortoirs : c’est en un mot une véritable caserne, mais les gradés sont gentils et nous faisons la théorie de la mitrailleuse.

C’est tout de même vingt-neuf jours de passés presque à l’arrière : presque, parce que nous sommes encore en zone de front, des pièces de marine sont avec nous, et tirent assez souvent ! Ce sont de gros obus de 420, ils sont sur rails.

Le soir est assez monotone : nous écrivons à la lueur des bougies, qu’il faut éteindre dès qu’on signale des avions, et sous nos baraques, nous ne sommes guère en sureté en cas de bombardements, on pourrait prendre, à cause de ces grosses pièces qui tirent assez souvent. Mon stage est fini et je dois être le mitrailleur de la batterie.

En arrivant à ma batterie, qui n’a pas changé de place, il y a déjà une mitrailleuse qui m’attend, et qui doit me servir pour canarder les avions qui nous survolent d’un peu trop près. Je dirais que je n’ai guère eu l’occasion de m’en servir dans ces bois d’Ermonville, où nous sommes bien camouflés, donc peu repérables. Le bois est grand et l’ennemi tire un peu au hasard. Il ne contient que deux ou trois batteries et, nos abris sont très bons.

Un fait marquant s’est produit pour moi, avant que nous ne quittions cette position : le printemps approchait et, depuis quelques temps nous tirions assez souvent, le secteur devenait mouvementé, il y avait souvent des réponses ennemies très près, ripostant à nos attaques.

Le 21 mars 1918, j’ai été intoxiqué avec le gaz Ypérite** ! Nous avions déjà changé de nom et de régiment**, sans bouger du bois d’Ermonville ; on nous avait donné des écussons du 138e d’Artillerie Lourde, et nous étions toujours 1ere pièce*** – canon – mais de la 5ᵉ batterie. On nous alerte qu’un grand coup de main s’annonce, car toutes les batteries sont déjà en action. Nous devons procéder à un grand tir de barrage. Nous voilà à nos pièces, nous procédons à un tir fourni, puis arrêt, durant lequel on est en attente.

avait donné des écussons du 138e d’Artillerie Lourde, et nous étions toujours 1ere pièce*** – canon – mais de la 5ᵉ batterie. On nous alerte qu’un grand coup de main s’annonce, car toutes les batteries sont déjà en action. Nous devons procéder à un grand tir de barrage. Nous voilà à nos pièces, nous procédons à un tir fourni, puis arrêt, durant lequel on est en attente.

Notre batterie a l’air d’être prise à partie et repérée, car on procède par des coups en vitesse et de nombreux arrêts. Du reste, nous nous en apercevons tout de suite, car de nombreux obus tombent autour de nous.

A ce moment, étant artificier, je suis dans l’abri à obus, et je procédais à leur armement avec des fusées A.L. à éclatements rapides : après un coup de graissage, je dois passer l’obus à mon pourvoyeur qui les apporte au chargeur ; au moment où nous allions commencer un tir de 25 coups, qui venaient d’être commandés, un obus de 150 allemand tombe en plein, sur le devant de notre pièce, blessant les servants, le chargeur : un corse L. s’étant précipité sous l’abri en tôle qui protège le devant de la pièce doit son salut à son casque qui s’est littéralement enfoncé sur sa tête, l’abri l’ayant protégé, quant aux autres, ils se sont précipités dans la sape, l’abri sur la droite de la pièce.

Nous voyons tout à coup, dans l’ abri, le pourvoyeu r et moi, une vapeur jaune descendre sur nous, nous comprenons un peu tard, que cette vapeur n’est autre que du gaz. Nous nous empressons de mettre nos masques, que nous avons suspendu de côté, mais le temps de sortir et de le mettre, nous en avons déjà inhalé. Nous sommes isolés dans cet abri précaire contenant les obus et les fusées à huit ou neuf mètres de la sape bien plus sur, où nos camarades sont déjà. Comment sortir puisqu’il pleut des obus partout ?

r et moi, une vapeur jaune descendre sur nous, nous comprenons un peu tard, que cette vapeur n’est autre que du gaz. Nous nous empressons de mettre nos masques, que nous avons suspendu de côté, mais le temps de sortir et de le mettre, nous en avons déjà inhalé. Nous sommes isolés dans cet abri précaire contenant les obus et les fusées à huit ou neuf mètres de la sape bien plus sur, où nos camarades sont déjà. Comment sortir puisqu’il pleut des obus partout ?

Je dis à mon copain de Montpellier : « nous allons sortir, mais il faut faire vite, de manière à ne faire qu’un saut pour faire la distance qui nous sépare du la sape. « Suis-moi, si tu ne veux pas y rester » ; je saute en dehors, et je fais presque dix mètres en deux bonds, je suis à l’entrée de la sape en ayant entendu les éclats siffler à mes oreilles, suivi de mon compagnon, nous nous engouffrons sans attendre dans le trou protecteur, reçus par nos camarades inquiets qui nous entourent, en nous demandant : « rien de cassé ? », qui eux aussi ont leur masque, les gaz ayant été signalés.

Cette cadence nous a essoufflé et, avec le masque nous suffoquons, et je suis le premier à enlever mon masque, les gaz sont partis, les vents les ayant dirigés en sens contraire. Mais nous deux nous respirons difficilement. Nous devons notre salut à notre bon infirmier Ponthome, qui nous a soigné sans tarder. Il nous donne un grand verre de bicarbonate de soude, et un quart de rhum, quelques mouvements respiratoires, des lavages de tête, et des yeux au bicarbonate, mais nous voilà effondrés.

Le bombardement ayant cessé, ou plutôt s’étant allongé, nous sortons de la sape pour respirer à pleins poumons l’air frais du soir, car il fait déjà tout à fait nuit, et les allemands ont cessé leurs attaques. Néanmoins, notre artillerie est en mouvement, de tout côtés, car ça crache de toute part, sauf nous qui sommes KO, pour le moment.

Il est maintenant formellement interdit de manger, surtout que la nourriture est empoisonnée par les gaz. On ne peut avaler que du lait en boite, avec de l’eau bouillie, du reste nous n’avons pas faim. Les non gazés doivent eux aussi se contenter de cette nourriture jusqu’à demain où le ravitaillement viendra changer nos effets et, apporter de la nourriture saine. Le secteur étant devenu calme pour le moment, nous passons une assez bonne nuit, dans notre cagna.

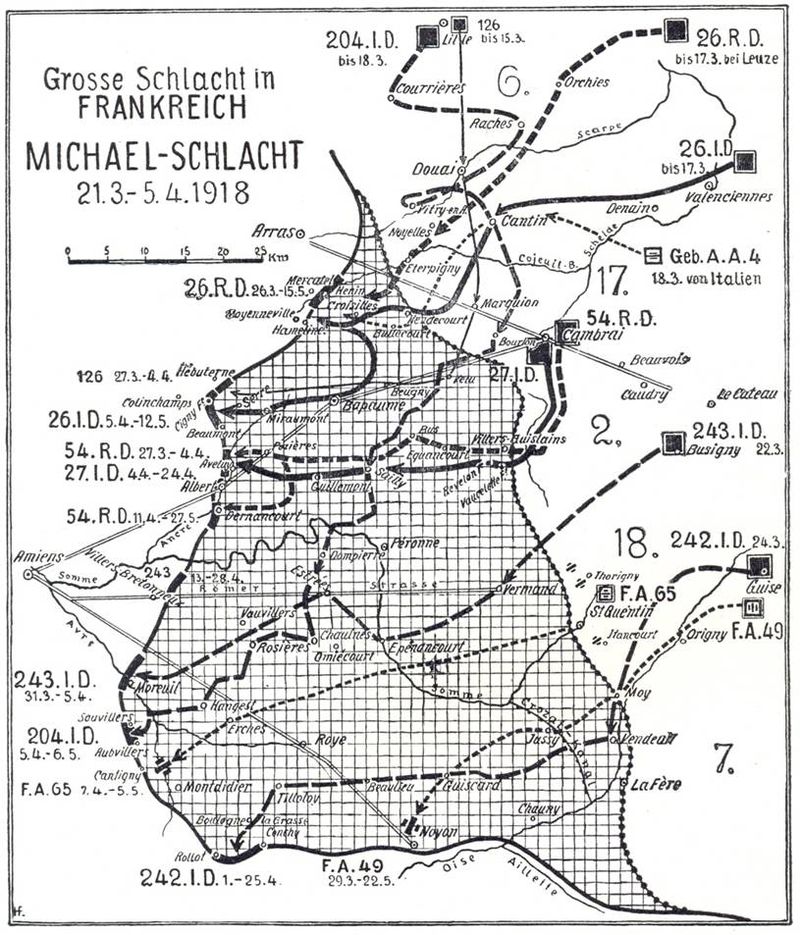

*Le 21 mars 1918 : À 2 heures, dans un brouillard intense, débute l’opération « Michael » (du nom du saint patron de l’armée du Kaiser) par la préparation d’artillerie. À 4 heures 20, le feu devient extrêmement violent, avec 6 000 pièces d’artillerie et 3 000 pièces de mortiers. Les obus s’abattent, à la cadence de 650 000 à l’heure, sur un front de 70 kilomètres environ, entre Croisilles, près d’Arras, et La Fère, près de Saint-Quentin. Des pièces à longue portée battent, en même temps, les nœuds de routes et les voies ferrées. À 8 heures, l’infanterie allemande se lance à l’assaut.

Assommées par l’artillerie, les vingt-cinq divisions britanniques sont submergées, leurs tranchées dévastées, les lignes de communication détruites. Par endroits, la résistance s’effondre et de nombreux hommes se rendent, 47 bataillons sont perdus. Pour sauver la situation, le repli est ordonné. En quelques heures, les Allemands réussissent une large trouée dans le front britannique.

La journée du 21 mars 1918 est incontestablement une importante victoire allemande. Les lignes de défense alliées cèdent sur l’ensemble du front et le danger d’une séparation des armées française et britannique se précise. En Artois, le premier jour de l’offensive de Ludendorff permet aux Allemands de reprendre la majeure partie du terrain cédé au cours du printemps 1917, tels Wancourt, Guémappe, Monchy-le-Preux et Hénin-sur-Cojeul.

À la fin de la journée, les troupes britanniques ont perdu plus de 28 000 hommes, dont 21 000 prisonniers. Les Alliés, en désaccord sur la manière de riposter, sont pris de cours. « Sur six kilomètres de front, cette attaque coûte 5 000 morts, 15 000 intoxiqués ou blessés. Ce gaz doit être inhalé pour produire son effet ; de plus, il est fugace et se dissipe rapidement ; l’emploi d’un masque à gaz se révèle donc assez efficace pour s’en protéger. En 1916, la méthode de dispersion des gaz de combat est améliorée par l’utilisation de l’obus chimique.

En 1917, un nouveau gaz est employé par les Allemands, toujours aux alentours d’Ypres (qui a donné son nom au gaz Ypérite). Ce gaz ne se détecte qu’à sa légère odeur de moutarde. Il est moins volatil, imprègne les vêtements, et n’est pas éliminé par l’eau. Toutes ces caractéristiques le rendent beaucoup plus dangereux. « Le gaz moutarde » attaque la peau, les muqueuses, notamment des poumons. Les parades sont plus difficiles à trouver.

On peut dire, aujourd’hui, que les Allemands ont très tôt compris et mis en œuvre le concept de guerre « totale » : toutes les innovations de la recherche et de l’industrie civiles sont mises au service de la guerre. La propagande française a considéré que les Allemands menaient ainsi une guerre déloyale et inhumaine.

A partir du 1er mars 1918, le 2ᵉ groupement d’hommes du 115ᵉ Régiment d’Artillerie Lourde portent le n° 138, Le 138e R. A. L. est né, mais ses unités ne sont pas de nouvelles venues: elles ont déjà acquis le droit de cité et se compose en principe de quatre groupes : deux de canons  de 105 L et deux de canons 155 L Schneider 1917. Mais il y a eu des remaniements passant à 7 groupes, avec des groupes dit courts dont le 5ᵉ du 138ᵉ sans avoir jamais fait partie officiellement du régiment (ministère des armées). Les hommes étaient regroupés et dispersés selon les besoins du commandement, la zone d’attaque a été marquée par des tirs importants d’obus à gaz. L’offensive allemande du 21 mars a eu sa répercussion dans le secteur occupé. Des divisions françaises sont appelées à l’aide et le 38e C. A. doit s’étendre en un mince ruban, de Saint-Thiéry au bois de Gernicourt. Les batteries suivent cette extension du front. Des hauteurs de Saint-Thiéry, où il s’est installé, le 2e groupe assiste impuissamment à la destruction systématique de Reims. Le 26 mars, le capitaine MEAUX remplace à la tête de ce groupe le capitaine MAULOIN.

de 105 L et deux de canons 155 L Schneider 1917. Mais il y a eu des remaniements passant à 7 groupes, avec des groupes dit courts dont le 5ᵉ du 138ᵉ sans avoir jamais fait partie officiellement du régiment (ministère des armées). Les hommes étaient regroupés et dispersés selon les besoins du commandement, la zone d’attaque a été marquée par des tirs importants d’obus à gaz. L’offensive allemande du 21 mars a eu sa répercussion dans le secteur occupé. Des divisions françaises sont appelées à l’aide et le 38e C. A. doit s’étendre en un mince ruban, de Saint-Thiéry au bois de Gernicourt. Les batteries suivent cette extension du front. Des hauteurs de Saint-Thiéry, où il s’est installé, le 2e groupe assiste impuissamment à la destruction systématique de Reims. Le 26 mars, le capitaine MEAUX remplace à la tête de ce groupe le capitaine MAULOIN.