Le symbole est partout, tant pis pour ceux qui n’ont pas le sens de l’abstraction, mais si vous faites de l’astrologie, il faut l’avoir ! Ci contre , il s’agit d’un accueil en montagne avec les symboles bouddhistes du Tibet qui sont d’ailleurs interdits à la vente par les chinois, en Chine et au Tibet : les six rayons de lumières représentent les six peuplades du Tibet. Au centre du drapeau, sous le soleil, se trouve le Lion des neiges symbole de puissance et de courage tandis que l’épée et le joyau représente la sagesse et la compassion. Les carrés de couleurs en guirlande, sont imprimés de prières.

Le symbole est partout, tant pis pour ceux qui n’ont pas le sens de l’abstraction, mais si vous faites de l’astrologie, il faut l’avoir ! Ci contre , il s’agit d’un accueil en montagne avec les symboles bouddhistes du Tibet qui sont d’ailleurs interdits à la vente par les chinois, en Chine et au Tibet : les six rayons de lumières représentent les six peuplades du Tibet. Au centre du drapeau, sous le soleil, se trouve le Lion des neiges symbole de puissance et de courage tandis que l’épée et le joyau représente la sagesse et la compassion. Les carrés de couleurs en guirlande, sont imprimés de prières.

Nous communiquons par symboles dès que nous sortons des choses matérielles , et même celles–ci ont des symboles dont nous ignorons quelquefois le sens : les chiffres, les lettres, les images , les couleurs, les gestes, ces symboles représentent des idées : tout ce mauve, ces couleurs pastels. aux Jeux Olympiques, il y en a qui ne l’ont pas vu : il y avait aussi les déclinaisons de l’ arc-en-ciel des LGTBQI subtilement accordées par deux ou trois d’un stade à un autre stade, et ses joueurs qui ont du mettre un t-shirt et un maillot totalement rose, un spécialiste des ambiances a choisi de donner de la douceur pour calmer les esprits très échauffés avant les jeux, mais il y avait quand même des ambianceurs dans le public pour le chauffer dans le bons sens, afin de donner un élan.

On aurait  aimé plus de bleu-blanc-rouge puisque c’était les Jeux olympiques en France, notamment à l’ouverture, avec la traditionnelle tenue des danseuses du French Cancan, car si on a vu du rouge, ce fut pour parler du sang de la reine Marie-Antoinette et de la révolution, alors que la France n’est pas née en 1789, car la révolution fut vite emportée par Napoléon 1er. Lorsque les paroles ne suffisent pas, on agite du rouge pour inciter à la colère, on sait que ça attire les animaux !

aimé plus de bleu-blanc-rouge puisque c’était les Jeux olympiques en France, notamment à l’ouverture, avec la traditionnelle tenue des danseuses du French Cancan, car si on a vu du rouge, ce fut pour parler du sang de la reine Marie-Antoinette et de la révolution, alors que la France n’est pas née en 1789, car la révolution fut vite emportée par Napoléon 1er. Lorsque les paroles ne suffisent pas, on agite du rouge pour inciter à la colère, on sait que ça attire les animaux !

On nous a donc fait passer le message dès la cérémonie d’ouverture : tous ensemble, quel que soit notre genre, puisque c’est l’obsession actuelle, et d’une manière pas très subtile au cours du défilé carnavalesque sur le catwalk, où Philippe Catherine a montré une France qui se vautre, en faisant référence à la Rome Antique, ce qui fait que certains pays ont carrément arrêté la transmission dès cet  instant !

instant !

Si on est naïf, lorsqu’on dessine, peint les choses, lorsqu’on fait un spectacle, on peut parler de « petits riens », qui pour d’autres sont une atteinte à leur sensibilité.

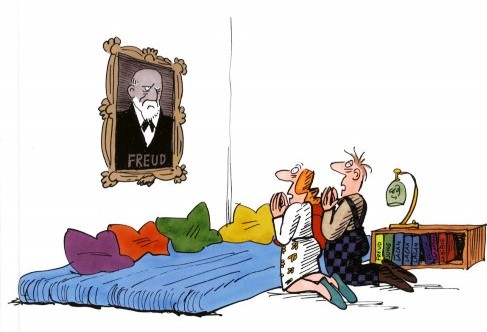

La merveilleuse dessinatrice Claire Bretecher nous en a donné des exemples totalement raccord avec sa génération et sans vulgarité. Naturellement, disait Coluche, il est plus vulgaire de tuer que de péter face à quelqu’un, mais c’est plus compliqué que cela, le second niveau n’est pas accessible à tout le monde : c’est une question de culture, de milieu … et d’humour !

Les symboles ont été et sont utilisés par les droites, comme les gauches, pour faire leur propagande, et mener les gens vers ce qu’on veut. On a béni les armées qui partaient à la guerre, avant de tomber sous le feu.

Aussi, p eut-on conclure qu’une idéologie (fut-elle étonnante pour celui qui ne la partage pas) se sert de tous les moyens à sa disposition mais comme disait Georges Brassens : « Mourir pour des idées, l’idée n’est pas nouvelle, moi j’ai failli mourir de n’en avoir pas eu », puisqu’ il faut se ranger d’un côté ou de l’autre au risque de passer pour un traitre !

eut-on conclure qu’une idéologie (fut-elle étonnante pour celui qui ne la partage pas) se sert de tous les moyens à sa disposition mais comme disait Georges Brassens : « Mourir pour des idées, l’idée n’est pas nouvelle, moi j’ai failli mourir de n’en avoir pas eu », puisqu’ il faut se ranger d’un côté ou de l’autre au risque de passer pour un traitre !

Ne soyons pas des idiots utiles.

pour plus d’explications : https://www.free-bouddha.fr/52-drapeaux-tibetains.