C’est seulement le lendemain, qu’arrive l’ordre de départ pour rejoindre la batterie qui va repartir vers le front, avec nos nouveaux canons : « Fini le repos ».

C’est seulement le lendemain, qu’arrive l’ordre de départ pour rejoindre la batterie qui va repartir vers le front, avec nos nouveaux canons : « Fini le repos ».

De nouveau sur la route, nous changeons de secteurs constamment. On dirait que depuis que nous avons les canons, nous sommes plus en avant : il y des fois où nous sommes près des fantassins. Notre batterie s’en tire toujours indemne. Il ne manque cependant pas de coups durs : des tirs, des prises à partie par l’ennemi.

Nous étions près de Mourmelon en batterie et, j’ai toujours ignoré le nom réel* de cette attaque, menée par les boches et qui a été rompue, surtout par l’artillerie française

Le 13 juillet 1918, depuis deux jours nous marchons en caravane pour aller occuper un secteur présumé centre d’attaque futur. Nous étions partis à cinq heures, avions fait beaucoup de kilomètres avec nos chevaux. Nous traversons le village de Mourmelon le grand et le petit, la nuit commence à tomber, on ne rencontre personne : c’est sinistre et abandonné, notre colonne avance lentement car nos chevaux sont exténués – les pauvres, ils trottent depuis ce matin, avec tout le bardas, canons, chariots à obus, chariots avec les caisses à fusées, les caissons avec les servants – et nous ne nous sommes arrêtés qu’une petite heure, pour manger.

Le temps est beau : c’est la veille du 14 juillet et le secteur est calme, d’un calme qu’on n’a pas vu depuis longtemps, qui nous change avec ce qu’on vient de quitter.

Cela ne dit rien de bon, c’est précurseur d’un tintamarre futur, les boches pourraient nous fêter le 14 juillet à leur façon. Nous arrivons : nous sommes à sept kilomètres des lignes allemandes, ça fait une distance et, nous n’étions pas habitué à ça depuis l’acquisition de nos nouveaux canons : le dernier secteur nous étions à trois kilomètres.

pourraient nous fêter le 14 juillet à leur façon. Nous arrivons : nous sommes à sept kilomètres des lignes allemandes, ça fait une distance et, nous n’étions pas habitué à ça depuis l’acquisition de nos nouveaux canons : le dernier secteur nous étions à trois kilomètres.

Malgré notre fatigue, à dix heures du soir, il faut mettre les canons en place, faire une plate forme : pioches, pelles, madriers, sont manœuvrés avec diligence. Pendant ce temps, les chevaux ont été dételés, et ramenés par les conducteurs, qui doivent camper non loin dans le village. Nous sommes dans une ancienne batterie, qui a été sonnée il y a longtemps, car il y a des abris tout démolis, et il y a des trous d’obus, partout, mais comme il fait nuit, nous ne voyons pas grand-chose.

Après ce travail de mise en place nous allons sans doute goûter un repos bien mérité. Pas encore, car il faut décharger et mettre en place les obus, les fusées, (un millier) : quel supplice, on ne sent plus nos jambes, et nos bras, ces obus qui pèsent vingt kilos nous en paraissent le double, car on en met trois sur nos épaules pour aller plus vite. Enfin tout est en place, et demain on nous a promis un menu spécial. Nous verrons.

Je dis à Néné, qui malheureusement a été versé à la 4ᵉ pièce, en remplacement d’un type blessé : « tout cela est trop beau pour durer, dormons au plus vite, au cas où on serait dérangé durant la nuit ». Nous tombons comme des masses.

Le 14 juillet 1918 : rien de spécial, nous avons eu un sommeil tranquille, il est six heures, d’habitude on se lève à quatre. Nous avons eu un bon repas : daube, pommes frites, biscuits et un quart de champagne, la goutte et un cigare, dans le calme, le soir pareil.

six heures, d’habitude on se lève à quatre. Nous avons eu un bon repas : daube, pommes frites, biscuits et un quart de champagne, la goutte et un cigare, dans le calme, le soir pareil.

Nous travaillons au renforcement des plates-formes, des pièces, installations des obus à l’abri ,mais c’est tout. Étant allé au PC dans la journée en estafette d’ordres, j’ai vu le Capitaine Saclier s’installer là bas, à la façon de quelqu’un qui s’attend à quelque chose et, lui seul le sait. Maintenant, nous avons comme chef d’escadron le Lieutenant Plat, celui que j’imitais si bien dans la pièce Loriot, notre bon Saclier** n’est plus notre chef de batterie étant passé au 138ᵉ RAL.

Il est huit heures et, on se croirait en paix, à la campagne. Nous allons nous coucher de bonne heure.

En pleine nuit, je commence à entendre très assourdi, car nous sommes dans des abris souterrains, comme un roulement de tonnerre prolongé et sans arrêt, ce qui ne trompe pas. Il y a une attaque quelque part : « ça va barder, voilà le feu d’artifice qui va commencer ». En effet, la sonnerie du téléphone de pièce retentit et, déjà nous savons à quoi nous en tenir : on enfile nos souliers, la seule chose que l’on quitte, mettons notre casque, et le chef de pièce qui est déjà arrivé annonce : « à vos postes, n’oubliez pas vos masques ».

Nous sortons en rampant un par un, car au dehors ça tape de tous côtés, nous gagnons nos pièces respectives, et nos postes en attendant l’ordre qui va venir. Nous qui étions persuadés d’être seul dans ce secteur, c’est un tintamarre de toutes parts.

Nous sommes entourés de batteries, on entend des grosses pièces derrière nous, des 75 en avant, d’autres de côté, des fusées éclairantes s’élèvent de tous côtés. Le chef de pièces doit hurler pour faire entendre ses ordres.

On commence à régler la pièce sur un point donné, cela est difficile car les boches nous envoient des 150, qui pour le moment tapent derrière nous, mais dont on entend les éclats ronfler à nos côtés ; le réglage est long car nous sommes nouveaux dans ce secteur, et nous voyons mal les coups, ou du moins l’officier qui nous réglait doit ne pas s’y retrouver facilement dans cette mêlée d’obus tapant de partout. Pendant ce temps, les autres batteries, tapent et, les obus boches tombent de plus en plus prés de nous.

Il est une heure du matin le 15 juillet 1918*.

Enfin le réglage est mis au point : ordre de tirer 150 coups par pièce ! Il ne faut pas être distancé dans les coups à tirer par les autres pièces de batterie, c’est l’orgueil du chef de pièce et des servants, et cela malgré le danger.

Je suis artificier, je choisis les obus de calibre et de percussion demandés, un coup de brosse à graisse, prendre la fusée demandée, le viseur et passer le tout au pourvoyeur, qui la remet au tireur qui charge la pièce. Il faut faire ce travail en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire.

Au 40ᵉ coup, nous sommes déjà noirs de fumée comme des charbonniers, et comme il fait nuit seuls les éclairs nous font entrevoir nos figures. Finit la prudence, on ne peut pas faire attention aux éclats d’obus, passant prés de nous et sifflant dans leur course ; c’est à la grâce de dieu !

Il y a même des bombes tombant des avions qui éclatent autour, nous ne pensons plus à nous protéger, du reste le boulot est là, et il faut le faire, et les boches aussi p rennent des marmites françaises !

rennent des marmites françaises !

Ayant observé notre plate-forme le lendemain, au grand jour, j’ai constaté qu’elle était parsemée d’éclats d’obus, et je me dis que c’est bien un miracle de ne pas avoir été touchés, alors que nous avons manœuvré toute la nuit !

Nos 150 coups terminés, nous somme en attente et en nage, le vacarme continue : les tirs allemands sont moins nourris, on peut le voir maintenant qu’on est arrêté, mais c’est angoissant de ne rien faire. Des ordres arrivent : les boches ont avancé de quatre kilomètres et ne sont plus qu’à trois kilomètres de nous. Nous ne pouvons plus tirer, il faut que nous nous repliions en faisant sauter les pièces !

Pour le moment, nous recevons l’ordre d’aller chacun dans notre cagna à notre tour pour préparer notre sac, et c’est embêtant car j’ai une valise dans laquelle j’ai des objets auxquels je tiens beaucoup, et que je serais obligé de laisser, afin de m’alléger.

Le jour arrive, le 16 juillet, il est 4 h 30, on nous prépare un jus que l’on boit avec délice, dans notre quart, et sur la pièce, la roulante est aussi ici dans un abri précaire et, l’on va avec notre brot recueillir le jus, pour la pièce entière, avec cela un bon quart de gnôle pour chacun, cela ravigote. Le tintamarre n’a pas cessé, les batteries d’alentours tirent toujours et on ne s’entend presque pas parler. Le tir des boches est plus espacé, mais tape aussi à côté de nous.

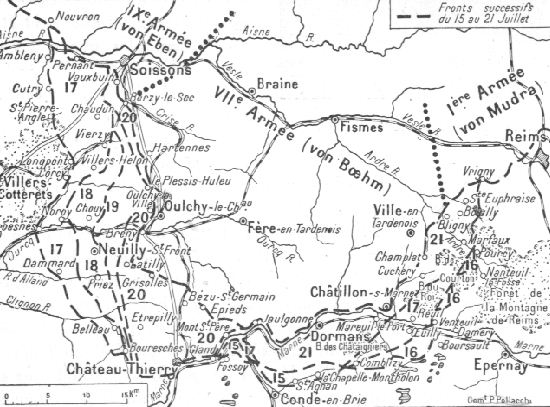

Note : Après une quatrième offensive en juin 1918, l’armée allemande, qui a franchi une partie de la Marne, marque le pas. Le front se stabilise et pendant un mois, les deux armées se font face sans qu’aucune opération d’ampleur ne soit tentée. Le général en chef allemand Ludendorff sait qu’il doit très rapidement tenter une ultime offensive dans le secteur pour briser l’étau français et remporter enfin la victoire. Baptisée Friedensturm (« bataille pour la paix »), son attaque est prévue pour le 15 juillet à 4h15 du matin. Il prévoit d’attaquer par surprise simultanément sur la Marne et en Champagne afin d’encercler Reims et couper en deux l’armée française. Mais par un coup de main inattendu, les Français ont connaissance de la date et de l’heure de l’offensive…

** Le deuxiéme groupe le 15 juillet, était à la disposition du 4e G. A. devant le mont Cornillet, où sa brillante conduite lui valait de nombreuses citations. La 5e batterie (capitaine SACLIER) était de nouveau citée, ainsi que la colonne légère : 37 citations individuelles étaient accordées. Dans cette chaude affaire, le groupe perdait 3 tués et 7 blessés.

Le 15 juillet, lorsque l’Allemand tente son dernier effort, le 1er groupe du 138e R. A. L. représentant seul le régiment est toujours en batterie au sud de la Marne. La lutte est extrêmement rude, mais la défense est tenace. L’ennemi qui a réussi à passer la Marne, entre Gland et Dormans, avance jusqu’à Saint-Agnan et La Chapelle-Monthodon. Mais il est contenu par la 72e D. I. Le groupe se dépense sans compter dans de nombreux tirs de harcèlement et de contre-batterie. La 2e batterie se signale particulièrement par son ardeur au feu. Le colonel GOUGELIN remet de nombreuses croix de guerre sur le terrain, notamment au capitaine ROUSSEL.

Le 16 juillet, c’est la contre-attaque : Saint-Agnan et La Chapelle-Monthodon sont repris par la 73e D. I. Dans la nuit du 19 au 20 juillet, c’est la retraite, l’ennemi repasse la Marne (Ministère de la guerre). Voir une relation des faits du point de vue de l’infanterie dans :

http://www.chtimiste.com/batailles1418/1918marne.htm :